12月11日、新木場studio Coastで行われたヨルシカのライブ「月光」に行ってきました。

このライブは圧倒的な世界観で観客を曲に引き込んでいくような、これまで見てきた一般的なライブとは似て否となるものでした。

このライブ形式はこれからのライブの形を作っていくものなのではないか?と感じたのでその理由をまとめていきます。

世界観【前提】

前提としてこの「月光」ツアーはヨルシカが出した2つのアルバム「だから僕は音楽を辞めた」と「エルマ」のコンセプトライブとなっています。

そもそもこの2つのアルバムがそれぞれ小説1冊分くらいの内容を背景に抱えたような作品なので、作品自体にもともと圧倒的な世界観がすでに存在しているような状態です。

アルバムが全てかと思っていたのですが、ストーリーを元にアルバムを作っているので、アルバムの曲が物語全体の上澄みのような感じです。

世界観【ライブ】

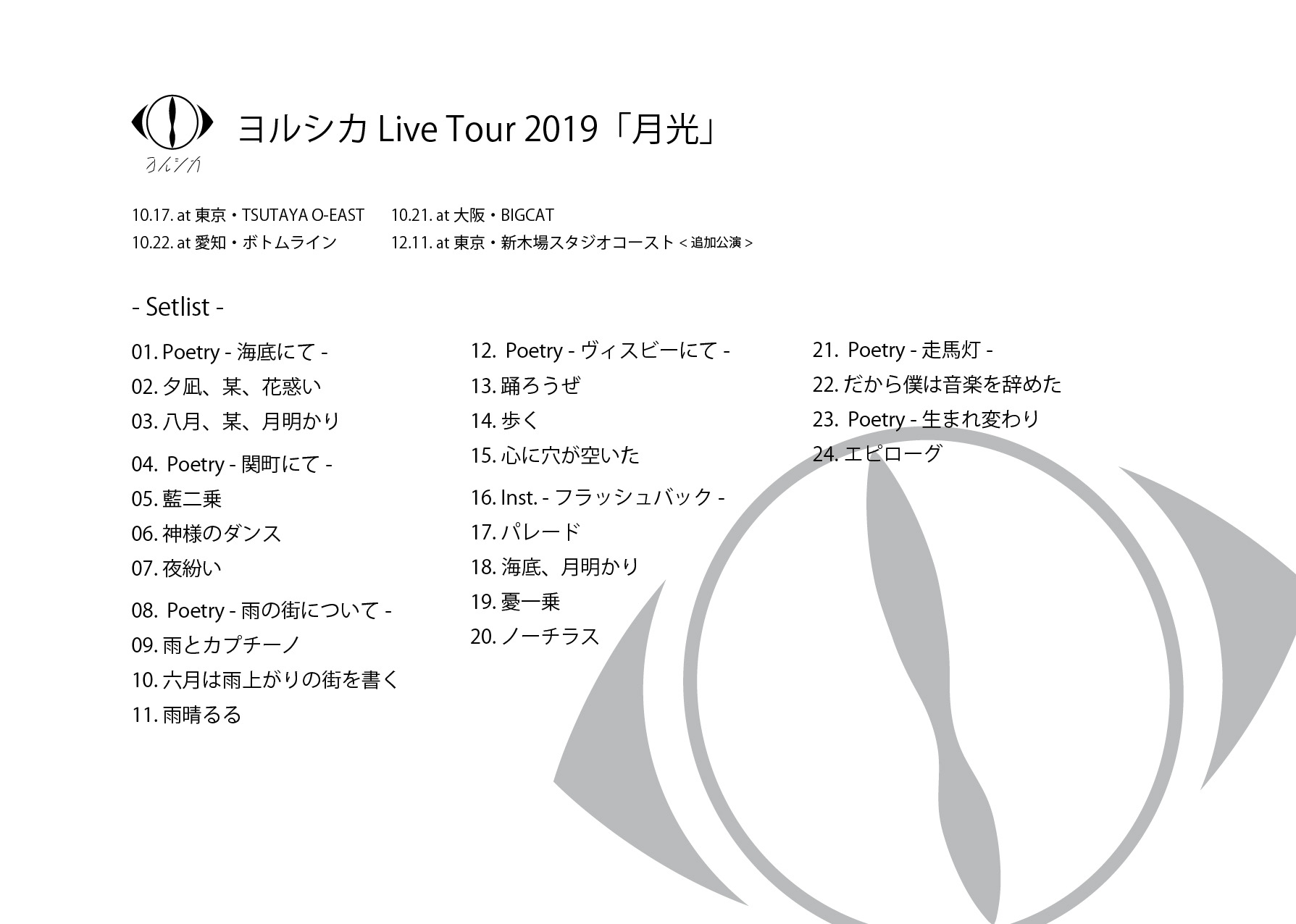

このポストカードはライブ当日に配られたものです。

当日の帰りの際に折れてしまって見にくくなってしまい申し訳ないですが、、、

ここでも強調されているように2作のコンセプトアルバムの楽曲から成るコンセプトライブなのです。

僕はこの2作の作品のエピローグ的な立ち位置なのではないかと見た後に感じました。

まるで演劇のようなライブ

見る前はコンセプトライブだとは知りながらも、ヨルシカのライブを聞きにいく、という心構えでした。

しかし、実際の印象は全く違うものに。

一言でまとめるなら、演劇を見ているような感覚。

ライブなのに演劇に似たものを感じた理由として、まず大きく驚いたのはMCが1回もなかったということ。

これまで様々なアーティストのライブを見てきましたが、MCがないアーティストというのは初めてでした。

n-bunaさんが物語の詩を朗読する時間が途中にあるだけで、MCではありません。

これは青年の心情を語るような、アルバムの曲と曲を繋ぐライブ限定の曲といった感じだったので、演目の一部という印象。

2つ目の理由はライブの演出が視覚的に分かりやすかったということ。

大きく目を引く点として、舞台の作りが作品の場所そのもののような作りでした。

街灯や階段、エルマが歩いたのではないかというような舞台。

演奏の最中にsuisさんが灯台やベンチの場所に移動しながら歌った姿を見たりすると、まるでエルマがそこで歌っているような感覚に。

また、曲によってはステージ後方のスクリーンに歌詞や曲に合わせた映像などが流れる演出が数多くありました。

物語性の強いアルバムということもあって、曲を聞きながら文字も確認できることによって作品への没入感がより増していく。

文字、映像、光など、音以外の感覚からもたくさんの感覚から刺激がありました。

最後にセトリがスクリーンに映し出すという演出。

セトリがライブが終わった直後に映し出されたのです。

ライブが終わった直後にアンコール待ちをしているときに、突然の演出だったので会場はキョトンとした雰囲気に。

これについての僕なりの見解は下記へ。

ライブではなく物語

セトリが映し出されたとき、なんとなくふに落ちたことがあります。

それがこのライブはヨルシカの音楽を聴く時間なのではなく、「だから僕は音楽を辞めた」と「エルマ」のエピローグを音楽という手段で感じる時間なんだと。

ライブにしてはMCもなく、盛り上げるような演者からの掛け声もなく、淡々とライブが進みすぎる。

だからこそ見てる最中にずっと、なんとも言えない違和感がありました。

しかしこれが演劇や映画、物語を見ているという感覚で見るとどうだろうか。

2作品のその後を見るという目的があり、舞台や演出によって内容への理解度が深まり、最後はエンドロールのようにセトリが映し出される。

捉え方変わったとき、違和感が全てなくなりました。

これからのライブ

きっとすでに音楽は世の中に溢れすぎています。

たくさんの作曲者や演奏者、音楽を愛する人たちがいて、さらに時代とともに誰もが作れる音楽の質がどんどん上がり続けている。

これまでの音楽制作や音楽という歴史そのもの積み重なりによって、音楽を聴くだけなら聞く側は特に苦労なく最上級が楽しめる時代であると感じています。

では、上手なだけではAIや打ち込みに代替えされてしまうのか?

最上級の演奏や曲が溢れる今、人の目を引けない時代がの中で自分の演奏を、自分の音楽をどのような方法で聞いてもらうのか。

その回答が今回ヨルシカが作り上げた物語に集約されているのだと思います。

物語を作り上げられるのは作者のみで、その作者が意味を込めて行うライブも作者しかできません。

この独自の物語性を感じたくてライブを見に来ることがこれから増えるのであれば、今後のライブは音楽的な技術だけではなく、合わせて楽曲の物語性も高めていく必要がある時代がくるのではないのでしょうか。

まとめ

僕にとっては革新的なライブであると感じました。

成長と革新が止まらないヨルシカを今後も追い続けたいと思います。

コメントを残す