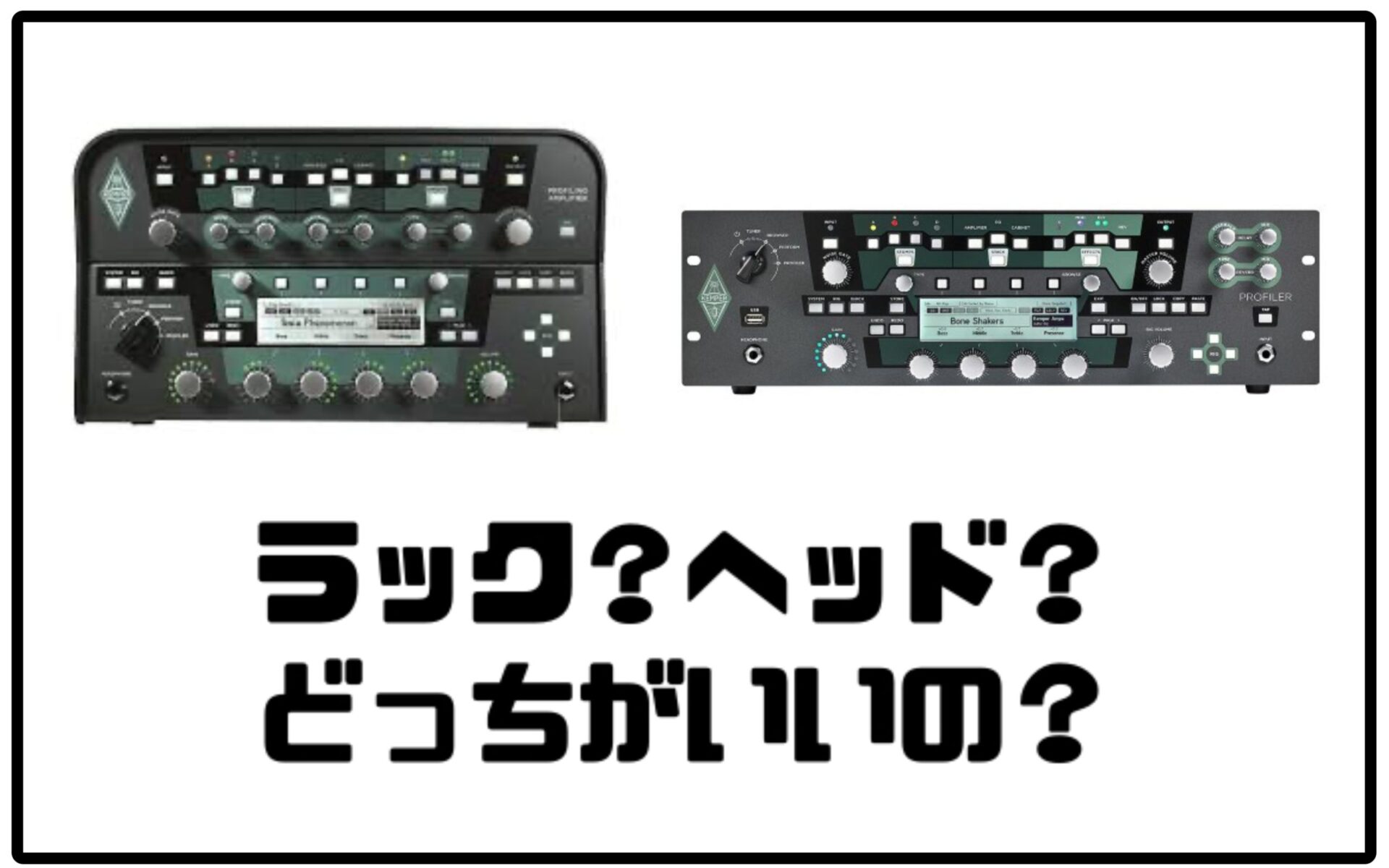

KEMPERの購入を悩んでいる人はラック型を買うのかヘッド型を買うのか迷っている人も多いのではないでしょうか?

実際自分も悩みながら購入しました。

今回は自分が実際に手に取った感想を含めてどちらにどのような特徴があるのかをまとめて行きたいと思います。

まずそもそも何が違うのか

そもそも論としてラックとヘッドと何が違うのか。

個人的に感じている1番の違いは操作感と使用する環境だと思います。

操作感

大きな違いとして、ラック型とヘッド型では搭載されているボタンの数が違います。

ボタンの数はヘッド型のほうが、多くラック型の方が少ないです。

これが何に影響してくるかというと、単純につまみで操作できることがヘッド型の方が多くなります。

ラック型はヘッド型より小さい分ボタンの数が少なくなっています。そのため、ラック型の方が画面で操作することが多くなるということです。

画面上で操作することが少しでも増えるというレビューを見て僕はヘッド型購入に気持ちが傾いていきました。

操作に自信がないのでアナログが正義。

使用する環境

使用する目的と言い換えてもいいかもしれません。

- ヘッド型:ライブでも使用する可能性あり

- ラック型:基本家での使用

極端にわけるのであればこの分け方になるのではないかと個人的には考えています。

両モデルともライブでも家でも使うことができますが、ヘッドはライブでの使用が快適、ラックは家での使用が快適といった強みがあると思います。

ヘッド型を家で使ってみて感じたのですが、基本家でしか使わないのであればラック型の方が収納に優れていることや見た目がスリムになることなどのメリットがあるなと感じました。

USBの位置

買ってから気づいたのですが、ヘッド型はUSBを挿す場所が背面になっています。

KEMPER購入を検討している皆さんならわかると思いますが、KEMPERの売りとしてはUSBに自分のお気に入りのアンプ、通称「RIG」と呼ばれるデータを持ち運びできることが挙げられます。

このRIGの入ったUSBを頻繁に持ち運ぶ人にとっては背面にUSBをいちいち挿さなければいけないということは大きなストレスになるかもしれません。

僕の今の環境ではUSBを多用することがなかったので全く困っていませんが、多用する予定がある人はラック型のほうがストレスフリーなKEMPER生活が待っていると思います。

ここに補足を少し。

RIGを多用したいからラック!と安易に決めるのは待ってください。

RIGを使うだけであれば、KEMPERにはもうひとつUSBーBのコネクタがあります。

通常のKEMPER使用では常にパソコンとKEMPERをUSBーBで接続しておくことで、USBを使うことなく、ネットから直接使うことができます。

しかしパソコンとの接続を外し、オフラインの状態で使うとなるとUSBが必要となってきます。例えばデータを持って、スタジオのKEMPERを使ったり、友達の家で自分の音源を使うなど。

なので自宅でしか使用の予定がない場合はUSBの差し込み口に関しては気にしなくていいと思います。

サイズ

性能に差はありません。

だからこそわかりやすい違いとしてはサイズです。

ラックでシステムを組んでる人や、高さが大きすぎる人にとってはラック型が正解のようです。

逆にライブ使用などを考え、常に自分の手元近くに置きたい人にとっては、ボタンの数が多く、よりアナログに管理ができるヘッド型の方がいいと言えるでしょう。

僕もここを結構も迷い、最初の構想ではサブディスプレイの下にKEMPERをしのばせるのもいいなと。

モニターの下なら邪魔にならないしいいかなと考えていたのですが、けっきょくははみ出してでもアナログをとってしまいました、、、

まとめ

あまりどっちがどのような人におすすめという記事がなかったような気がしたので、実体験込みで書いてみました。

今後KEMPERを買う予定の人はぜひ参考までに。

そのうち知見が深まったらステージについても合わせて考えていきたいと思います。